“文化传承与复兴”——第十三届华南国学论坛成功举办

12月28日,第十三届华南地区国学论坛在广东汕头成功举办。本次国学论坛由中华文化研究协会及楚汉文化研究协会共同举办,主题为“文化传承与复兴”,以中华传统文化的发展历程为脉络共同探讨未来文化传承的可能性与进步性。本次活动吸引到来自全国各地的130余位专家、学者莅临现场。

“今年是庚子甲年,也是新中国历史上极为不平凡的一年,在新冠肺炎仍旧存在的今天,我们仍然排除万难,组织这次活动,一是为了延续每年年末定时举办论坛的优秀传统,二是为了在特殊的时期依然为各位国学爱好者提供交流、学习的平台,共同将传统中华文化发扬光大”,本次活动的主办方中华文化研究协会会长曾庆云介绍说:“此次论坛活动,我们精心准备了将近半年,多次协调专家学者的空余时间,最终邀请到了30位国学专家、教授莅临,包括汉语言文学教授卢芳,汉江大学中文系副教授曲山、刘培,台湾师范大学客座教授、国学教授铭正等人。”

上午10点30分,国学论坛在全场齐声倒计时中正式拉开序幕,论坛主持人介绍本次论坛分为国学诵读、专家报告、国学演讲三大板块,向拨冗前来的在座嘉宾表示感谢,同时希望大家在短短的一天里能有所得、有所获。

“嗟乎!时运不齐,命途多舛。冯唐易老,李广难封。屈贾谊于长沙,非无圣主;窜梁鸿于海曲,岂乏明时?所赖君子安贫,达人知命。老当益壮,宁移白首之心……”会场中央,书声朗朗,8位国学爱好者身着古装吟诵着唐代文学家、“初唐四杰”之一王勃的辞赋,随着诵读不断推进,现场不少嘉宾加入,点燃了现场的热情。表演者之一、中学语文教师孙斌谈到为何选择这篇辞赋朗读时说道,“《滕王阁序》被誉为‘千古第一骈文’,在文学史上具有崇高的地位。同时,这一骈文早年就入选中学课本,因此自己对于这一作品情感很深,百读不厌,越读越能体会其中的哲思。”

随后,汉语言文学教授卢芳为嘉宾带来《论古诗词中的韵律美》报告,作为深耕汉语言文学领域近30年的资深学者,卢教授的著作既包括《汉语中的无穷魅力》这种通俗书籍,也包括《古典诗词韵律十讲》这种较为深度的专业书籍。现场,卢教授以《诗经》《长歌行》为例,介绍了古典诗词的平仄规律,引得现场嘉宾频频点头。

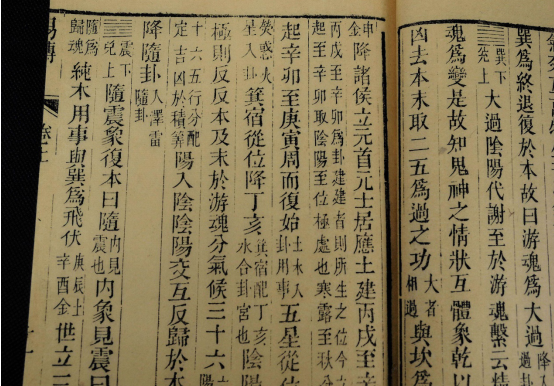

此外,台湾师范大学客座教授、易经姓名学会副会长(台湾)、姓名学学者铭正从“玄学”这一角度出发,结合自己主编的《五行属性和含量字典》为现场嘉宾带来《漫游命理文学》主题分享。作为《现代命理学》 的学术带头人以及香港风水月刊“风水天地”长期撰稿人,铭正已拥有五部专著、200多篇论文。铭教授从符号开讲,结合自己原名明正到笔名铭正的转变经历,讲述中华文化中姓名的对称美、包容美。如何取名最符合传统文化“定义中的美”?铭教授表示中华文化包容为美、含蓄为美。

现场,汉江大学中文系副教授曲山的三分钟演讲将活动气氛推向高潮。作为中文系教授,同时兼任学校国学班名誉校长,曲教授对于传统文化的传承有着独到的见解。“今天,我们走在街上,偶尔能看到身着汉服的‘女生’;我们打开电视,偶尔能看到吟诵着诗词歌赋的综艺节目。但是,这些画面仅仅占据着人们日常生活的很小一部分”,曲教授描述日常生活中的传统文化时说道,“意识到了还不够,还需要付诸行动,从衣食住行等方面加大传统文化的浸润,才能让传统中华文化成为唾手可得的选择、成为人们的习惯,而非是‘一时兴起’。”

经过将近三个小时的激烈交流,第十五届华南地区国学论坛接近尾声,现场嘉宾纷纷起身离座,与国学友人共同探讨文学,交流传统文化。来自河南的国学爱好者苏杭表示,本次活动内容安排充实、干货十足,自己作为一个爱好者知识储备相较于专家学者显得相形见绌,但是之后会细细品读专家的文学感悟、更深入的了解传统文化。