历城区立体化传承保护彰显非遗新魅力

近年来,历城区按照“保护为主、抢救第一、合理利用、加强管理”工作方针,大力实施非遗活态保护传承工程,奋力书写“名录体系完善,活动丰富多彩,理念深入人心”的非遗文化传承保护新篇章。

名录持续完善,保护成果丰硕。一是深入挖掘非遗资源。面向社会广泛征集非遗项目资源线索,深入基层开展调研、普查、确认、整理,全力挖掘本土非遗文化,宏济堂中医药文化被评为国家级非遗项目,闵子骞传说等5个项目被评为省级非遗项目,济南杨班侯式太极拳等29个项目被评为市级非遗项目。二是系统整理非遗名录。组织专家对非遗项目资源进行评估审核,邀请专业人员不断壮大非遗文化整理保存力量,编写《历城非物质文化遗产》等非遗文化资料5类,拍摄《梆鼓秧歌》等非遗专题片9部,《历城民歌》专辑被国家图书馆收藏,累计公布区级非遗名录7批、项目90个,国家、省、市、区四级非遗项目名录体系日趋完善。

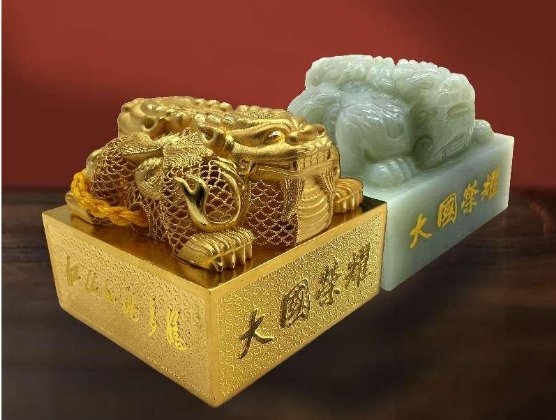

多元传承方式,彰显非遗魅力。一是丰富非遗展演培训活动。联合省图书馆、市文联举办首场泉水大讲堂,新编木偶剧《少年闵子骞》《炮楼战》在全国多地巡演,“家住黄河边,心系黄河情”市级文艺院团志愿服务系列活动走进社区农村演出30余场,发动庄户剧团开展公益演出100余场。围绕传统节日,常态化开展非遗手工体验课、非遗主题作品展、非遗技能大赛等活动,形成“社会广泛参与、人人保护传承”的浓厚氛围。二是加大非遗宣传推广力度。举办赵孟頫等历城名士乡贤主题文化展,制作《口述历城》等系列新媒体作品,推出以辛弃疾、历城非遗传承人为主题的宣传作品,实现国际传播。依托国内唯一黄河澄泥印“圣土陶印”开发的特色文创产品,被外交部礼宾司3次订购作为外交礼品,历城非遗走出国门。拓宽宣传途径,《人民日报海外版》《齐鲁晚报》等媒体报道历城区非遗工作近百次,非遗影响力日益扩大。积极参加各级大型会展,在第三届国际文化和旅游博览会中被评为优秀展区。三是非遗保护传承融入国民教育体系。联合驻济高校和中小学校共同开展非遗传承工作。与山东省青年干部管理学院深度挖掘、重新编排源自港沟山区的民间舞蹈梆鼓秧歌,代表济南市参加第三届山东省优秀广场舞作品展演,开设专题培训班86期,培训学员2500余人次;联合济南护理职业学院重新编排《黄河号子》《打夯号子》,浓厚乡土韵味的黄河沿岸舞蹈登上新时代舞台。

创新非遗文化,赋能区域发展。一是积极融入“黄河大集”品牌活动。聚焦沿黄文化体验廊道建设,打造“黄河大集·历城集美”非遗文化市集品牌活动,延伸非遗产品至乡村大集,采用“线下大集+线上直播”方式多角度宣传,举办系列活动20余场,让群众近距离感受非遗文化独特魅力。二是积极打造历城特色“山东手造”品牌。开发泉立方魔幻水晶灯,相公墨成功入选“山东手造优选100”项目,激发非遗新活力。打造“虞山六艺馆”非遗聚集地,搭建传承人交流平台,多个非遗项目入驻,推出“虞山雅集”系列活动,通过“面对面”“手把手”方式让市民参与其中,唤醒全民非遗保护意识。“虞山六艺馆”建成以来接待中小学研学活动数百次,获评济南市传统文化校外实践基地、济南市非遗体验基地。三是积极推动非遗文化赋能乡村振兴。开展非遗工坊摸底专项调研,推荐非遗传承人和传统技艺爱好者参加省、市级研修培训。围绕“葫芦烙画”手工艺项目,策划“葫芦谷”乡村振兴项目,打造乡村振兴研学体验基地,带动葫芦种植、观赏、售卖一体发展。建设齐鲁相公文化创意产业园,打造集文房四宝生产基地、研发中心、展览展陈、主题旅游等业态于一体的文旅项目。打造北宅科李氏蜂蜜等12家非遗工坊,鼓励传承人聚集发展,创造手工制作等居家灵活的就业岗位,实现非遗传承与乡村振兴的有效融合。

都市文化界 Dswhj.com 整理发布

- 标签: