前山中学学生学习和体验锡林郭勒盟的各项非遗项目

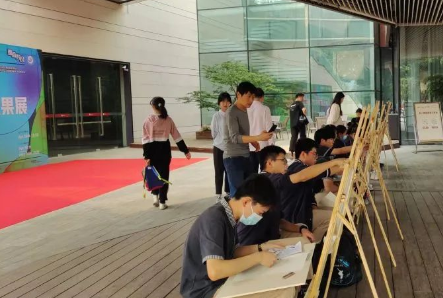

5月15日下午3时许,来自前山中学的20余位中学生来到北京师范大学珠海校区非遗传习坊,学习和体验锡林郭勒盟的各项非遗项目。

学生们分别体验了蒙古族刺绣、蒙古族传统绳艺、蒙古族骨雕艺术、奶制品制作技艺(察干伊德)、蒙古族黄油和白油保存技艺、苏尼特服饰等项目,参观了锡林郭勒盟的人文自然风光图片展,充分感受了当地的风土人情。在宽敞的非遗传习室里,学生们向国家级非遗项目蒙古族刺绣技艺代表性传承人孟根其其格、图德佈分别学习了蒙古族刺绣的技艺和沙嘎游戏玩法,现场气氛活跃。

作为此次中学生进校园学非遗活动的组织者,来自前山中学的彭羚老师表示,中学生通过非遗传承人的活态教学和传习,亲身实地地感受到了非遗的魅力,这次活动也将在学生们心里播种下一颗非遗的种子,期待这颗种子可以茁壮成长,学生们有机会继续深入学习非遗技艺和文化,学好非遗,传播好非遗,长大后,可以做一名非遗文化的使者和传播者。最后,她表示感谢北师大非遗传习坊提供的平台和学习机会,期待可以邀请非遗传承人进入学校开展非遗教学。

来自前山中学的另一位带队教师徐老师表示通过这次体验活动,他深深地感受到两族的文化是有相容性、共通性的,比如汉族的刺绣跟蒙古族的制毡就有相通点,这种文化的相通点背后潜藏着民族与民族间的共通性和同理心,这是最触动人的。刚刚与同学们一起参观,能看出他们十分投入,比如刚才有一位同学在动手制作,效果就非常好。此次的非遗活动能让学生真正“落地”感受,意义重大。

徐老师称,今后若有相关内容的写作教学、阅读教学,都可以尝试让学生亲身实地去感受体验,这样学生的接受度、教学的效果或许会更好一些。他在日常的教学中有向同学们传授有关的非遗文化知识的经历,但是他深深感受到仍有不足,譬如教材中非遗文化知识的内容目前还涉及得比较少。这种线下的“非遗进校园”活动能给人更深、更具体的触动,能够让学生真正看到、触摸到、体验到非遗文化。

前山中学七年级的谭有羚和卢健怡同学表示今天近距离目睹和体验到非遗文化,内心很震撼,也有了想要从事非遗保护相关工作的想法。平时都是在书本上看到,就会想亲身体验、实践一下。因为内蒙古距离自己的所在地较远,很难切身接触内蒙古文化,而且平时学业繁忙,时间也不多。她们希望可以近距离接触到非遗文化,感受它的魅力所在。

前山中学初一年级尹建浩学生的家长表示开展这样的非遗进校园活动意义非常重大。对孩子们来说,能让他们对祖先传承下来的文化有更深的了解。现在有很多的文化和技艺在慢慢失传,通过这种活动,能让孩子初步了解到技艺的背景文化和制作方法等知识,虽然不能全部了解和掌握到,但这个活动本身是非常好的。因为现在是工业化社会,在城里生活的孩子可能不知道很多传统物品的来源和制作方法,而“非遗进校园”活动,可以很好地拓展孩子的知识面,帮助他们更好地了解世界。

蒙古族刺绣非遗传承人孟根其其格老师表示今天看到这群学生来,她发自心底地感到高兴。她手把手地教导这些来接触少数民族文化的孩子,带着他们在现场进行亲自实践,希望他们从看、听、做等多个方面可以将蒙古族的刺绣文化传承下去。且现在也是个好时机,因为内蒙古人是在春天的时候收集、准备羊毛,夏秋的时候正式开始制作,孩子们能更加清晰地了解到蒙古族刺绣的来源和制作方法。

本次非遗进校园活动给中学生们提供了一个良好的感受非遗、学习非遗的平台,让锡林郭勒盟非遗项目在学生群体得到一定程度的宣传和传承。北京师范大学珠海校区非遗传习坊作为集传习、小型藏馆、展览、展演等功能于一体的专业性空间,未来还会针对珠澳高校与中小学学生开展非遗项目的传习和展演,以实现非遗传习坊的使命,即传习坊作为非遗教育第二课堂,打造成为国内一流的非遗教育高地。(北京师范大学珠海校区非遗传习坊 谢雨馨 采访 | 汤子迎 王樱霓 摄影 | 周丹敏 邹晓丹)

都市文化界 Dswhj.com 整理发布