历史上那些古人有哪些驱寒取暖的好方法?

□卜庆萍

冬日天寒,数九之后寒风会更凛冽,寒冷的冬季里,空调、暖气等取暖设施走进千家万户,温暖时尚的冬装裹在了人们身上,如今的冬天不再漫长。回望历史,我们来看一看,古人是如何过冬的,又是怎么取暖的呢?

火塘、火墙、壁炉取暖

古代取暖的设施主要有火塘、火墙、壁炉和炉灶等,火塘、火墙是最古老最简单的取暖方式。

火塘是一种炊事与取暖相结合的设施,它既能吸收自室外吹入的氧气以助燃烧,又能阻挡冬季从门口吹入的寒风。

火墙是用筒瓦做成管道,包于墙内,与灶相通,用来取暖。火墙由炉膛、火墙体和烟囱三部分构成,热烟气在墙内流程长,散发热量多而且均匀。烟囱是火墙的排烟通道,火墙的炉灶可以做饭,热烟气通过火墙体供暖。

壁炉的炉膛为覆瓮形,有较大的散热面积。炉口前有灰坑,炉的一侧有一个存放木炭的炭槽。壁炉的燃料是木炭,火焰不大,但燃烧时间比较长,可使室内温度长时间保持稳定。

椒墙取暖

古时花椒被视为一种防寒保暖材料,捣碎和泥,制成墙壁保温层。具有这样保温层的椒房殿的墙壁上,还挂有锦绣壁毯,地上铺着厚厚的毛毯,设屏风,还用大雁羽毛做成幔帐。当时一般贵族家庭都有类似房间,皇家当然更不例外。

《汉宫仪》中说:“皇后称椒房,以椒涂室,主温暖除恶气也。”可见,椒墙不仅可以除恶气,在古代亦是一种取暖之法。

火盆和炉子取暖

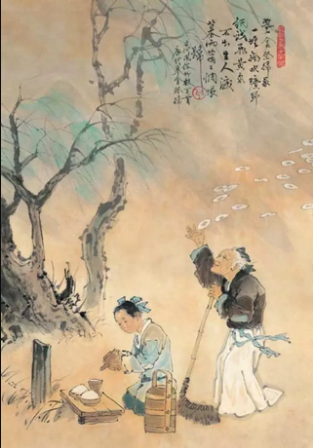

古时没有现代取暖设施,主要取暖工具除了火盆,还有种类繁多的炉子,其中手炉、足炉、熏炉是古人冬天常用的取暖器具。

手炉是用来暖手的小火炉,精巧玲珑、形状多样,里面放火炭或尚有余热的灶灰,炉外加罩。手炉还可放在袖子里暖手,称为暖手炉、火笼。手炉中除了放置取暖的炭灰,还会放一些香薰药材,手炉逐渐成为贵族把玩的艺术品,材料和做工也越来越考究。

足炉要比手炉大一些,是用锡或铜制成的一种扁瓶子,里面灌热水,类似于现在的暖水袋,主要用来焐脚。足炉既可随身携带,也能放进被窝,又称为“脚婆”“汤媪” “汤婆子”。

熏炉其实是一种外带罩子的炭火盆,分为上下两部分,下部为盆,上部为罩,镂空,做成花卉图案。皇宫里使用的一般为铜质,做工精致,民间多为铁和陶土制作。

熏笼取暖

冬天古人室内设有熏笼,熏笼起源已难以考证。唐代诗人白居易《后宫词》诗中写道:“红颜未老恩先断,斜倚熏笼坐到明。”可见,熏笼在唐代就已出现。古人取暖的熏笼,分为盆和笼两部分,有大有小,大熏笼达数百斤,一米多高。皇宫和富贵人家的熏笼制作十分精美,有的是青铜鎏金,还有珐琅的,太和殿、中和殿、保和殿、乾清宫、坤宁宫都设有熏笼。

纸衣取暖

纸发明于汉代,到东晋时取代了简帛,成为书画的载体。南北朝时古人开始制作纸衣,唐宋时期,制纸衣、穿纸衣更为流行。由于战乱,加之官府横行暴敛,百姓缺衣少食,无奈只好以纸为衣。

为加强御寒效果而特意加厚的纸衣,称为“纸裘”,原料一般采用较厚的楮皮纸缝制而成,质地坚韧,揉皱之后不但耐穿,还可抵挡风寒,透气性也相对较好,加上价格低廉,是平民百姓首选之物。

火炕取暖

明清时期开始流行火炕取暖,这在北方少数民族中较为普遍。火炕是当时北方建筑的重要组成部分,屋内四周垒炕,外面以石砌成,中空,于两端之近门处从上凿孔修灶,故炊烟不外溢,均经炕洞抵达屋内,从屋外烟筒中冒出。因此,严冬积雪季节,屋内亦感温暖。

清朝皇宫中有暖阁,就是根据火炕原理改造成的地下火道。宫殿建筑都是悬空的,像现在的楼房有地下室一样,冬天用铁制的辘轳车,烧好了的炭,推进地下室取暖,人在屋子里像在暖炕上一样。

为食物保温

古人怎么为食物保温呢?宋朝时的温盘就是特制的为食物保温的器具,它由上下两层瓷构成,上层瓷薄,下层瓷厚,中间是空的,盘子两侧顶部穿了一至两个注水孔,向盘内夹层注入热水即可达到保温效果。此外,还有温酒壶、温碗、温盅等。

戴手套帽子保暖

在保暖方面,我们都知道,只是衣服穿得厚是不够的,露在外面的手、头如果没做好保暖措施,也会冷。民间女性在明代以前多在头上戴帕头保暖,男子在冬天用裁成长条,内絮丝绵的帛巾扎在额间来保暖。元代,上层妇女戴抹额,到了明清时期,这种抹额又被称为勒子,成为民间妇女最爱的御寒物品。

除了抹额,贵族妇女还有“卧兔儿”或“昭君套”,“卧兔儿”是一种用动物皮毛做成的饰品,冬天戴在头上,头顶像卧着小兔子。

至于男子,冬天也不是光着头出门的。五代至宋朝,骑马出门的男子会头戴风帽,御寒且挡风沙。到了明代,每年冬十一月,“入朝百官赐暖耳”,暖耳多用狐皮类制成,和今人所用耳套相似。

古人为抵御严寒,自有驱寒取暖之法,尽管简陋,却是在适应自然的过程中,迈出的一大步。

都市文化界 Dswhj.com 整理发布